先锋社会实践 | 性交视频 “行走美丽中国”实践团赴福建南平武夷山市开展实践调研

发布时间:2025-07-17

党的二十大报告提出,要建立生态产品价值实现机制,完善生态保护补偿制度。2021年发布的《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》明确了构建生态产品调查监测、价值核算、经营开发、保护补偿全链条机制的实施路径,2024年国家发改委将福建省南平市列为首批国家生态产品价值实现机制试点。近年来,南平市通过绿色牵引、产业为媒、创新赋能,促进生态价值向经济价值转化,闯出一条"点绿成金"的特色发展之路。2025年7月6日-11日,由性交视频 副院长王克带队,马本、马奔两位副教授全程指导行程规划,严冬、王艳华两位教师参与现场指导的"先锋社会实践·行走美丽中国"师生调研团,前往武夷山国家公园与南平市开展深度调研。在南平市发改委与武夷山国家公园的大力支持下,调研团开展了丰富的实地调研与座谈交流,围绕生态资源保护与资产化、绿色产业升级、国家公园环带建设、中华优秀传统文化传承与发展主题开展了深入探讨。

作为“行走美丽中国”先锋社会实践的重要组成部分,今年武夷山国家公园调研活动进一步深入贯彻实践主题,聚焦“生态产品价值实现”这一核心命题,带着问题行走闽北大地。调研团深入研讨生态资源保护与资产化、绿色产业升级与市场转化、传统文化赓续与乡村振兴等关键现实问题,旨在全方位考察国家公园建设框架下,生态保护与价值转化深度融合的创新机制。此次实践,不仅是课堂理论的生动延伸,更是带着问题意识深入田野的求索之旅。通过扎实的走访、访谈与观察,学生不仅深化了对“两山”理论实践路径的理解,更收获了关于生态价值转化“中国方案”的鲜活案例与深刻洞见,为后续形成高质量调研报告与专业学习奠定了坚实基础。

一、生态资源保护与资产化

作为“绿水青山就是金山银山”理念的重要实践地,福建省武夷山国家公园及其周边地区的生态资源保护与价值实现探索始终走在前列。武夷山国家公园自2021年10月正式设立以来,在推动生物多样性保护、生态茶园建设以及环国家公园保护发展带建设等方面取得了显著成果。此次调研团队围绕“生态产品价值实现”主题深入武夷山腹地,重点探索了生态资源保护与资产化的进程,其核心在于如何将生态资源转化为可识别、可量化、可交易的经济价值。

活动1 | 科技赋能,筑牢国家公园生态屏障

7月8日上午,调研团队来到武夷山国家公园智慧管理中心。在这里,调研团队详细了解了在物联网、地理信息系统、云计算、多媒体等技术所构建的智慧系统如何实现高效运转。这套系统不仅能够对武夷山国家公园的生态环境、生物资源、森林防火、智慧入园等要素实现全方位的监测,更关键的是通过大数据累积和分析,为生态资源的存量、质量及变化趋势提供科学的数据,奠定生态资产核算的坚实根基。此外还能够让性交视频 人员及游客更加全面、深入地了解武夷山的生态系统,有效管理资源和环境,为武夷山国家公园可持续发展提供新的可能性。智慧化管理手段的运用,极大提升了管理效率和生态安全系数,是国家公园生态资源得以系统化、精细化保护的科技保障。

调研团队参访武夷山国家公园智慧管理中心

调研团师生在智慧管理中心学习习近平生态文明思想,深入调研武夷山生物多样性保护现状

保护中心大屏展示保护地实时数据与生物多样性保护成果

活动2 | 点绿成金,解密生态修复价值跃升

7月9日上午,调研团队前往月亮湾考察其生态修复与景观治理。一座月牙形的水坝坐落于绿水青山之间,水流从上倾斜而下,形成一帘小型瀑布。各式各样的鹅卵石和岩石在溪水间点缀着,流水清澈见底,奔涌而不湍急。

这样一幅让人流连忘返的画卷背后其实是生态修复的功劳。生态修复是提升生态资源价值的重要途径,月亮湾项目则被誉为“生态修复典范”。这里曾因缺乏管理而饱受侵蚀退化,现今通过科学系统的植被修复、水土保持工程以及景观化治理手段,呈现出一片绿意盎然的生态画卷。这一系列修复治理工程不仅显著改善了区域生态环境质量和生物多样性水平,更是直接提升了该地的生态服务价值,包括水源涵养、气候调节、游憩景观等等。如今,月亮湾已成为深受游客喜爱的生态旅游景点和环保教育基地,是生态资源通过修复治理实现价值倍增并转化为经济效益的生动写照,展现了从“绿水青山”向“金山银山”转化的清晰链条。

位于武夷山国家公园1号风景道的月亮湾

调研团队考察月亮湾生态保护情况,了解国家公园1号风景道

活动3 | 访谈解码,探索森林资产活化密码

7月10日中午,调研团队走访了具有代表性的生态资源管护与经营单位——邵武市二都国有林场。二都林场毗邻武夷山国家公园,经营区总面积十万余亩,森林覆盖率达94.5%。初到林场,调研团队便通过草地上正进行着的亲子活动切身感受到了这里的文旅发展。随后通过深度访谈,调研团队了解到,二都林场利用优质的自然资源和早期建筑,建设和改造了适合现代生态旅游的水上帐篷酒店、住宿营房以及研学营地等等,打造出了一个适合休闲养生的度假中心。

林场的价值,远不止于生长于此的树木。漫步于二都林场的森林步道上,抬头是苍劲挺拔的林木,低头是野生名贵的植物药材,整体上形成了“上层护林,中层康养,下层种植”的立体林业经营模式,不仅显著降低了林木的砍伐量,也让生态效益增倍,从而实现林下经济模式的创新。

林场如何平衡严格保护与可持续利用的关系?生态资产如何通过科学经营实现保值增值?通过此次漫步访谈团队成员对诸如此类的问题有了初步的答案。

调研团师生在二都林场同钱承贵经理进行深入交流

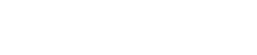

二都林场的植物药草

调研团师生漫步于森林步道

二、绿色产业升级与市场转化:三茶融合生态美 万竹生金产业兴

科技赋能沃土育金叶 三茶融合青山化金山

7月7日上午,调研团同武夷学院师生漫步于武夷山燕子窠茶园,参观“三茶”统筹馆。在风景秀丽的茶山间,师生们行至科技特派员示范田,深入了解了武夷山独特的水热条件与珍稀茶树品种,并就科技特派员制度与生态耕种技术开展交流。步入三茶统筹展示馆,光影交织的展陈将岩茶的千年文化与现代产业化进程娓娓道来。从传统制茶技艺的非遗传承,到标准化生产的创新突破,武夷山以“文化赋魂、产业赋能、科技赋力”的融合实践,让这片绿叶既留住生态之美,又焕发富民之光。“要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章,坚持绿色发展方向,让广大科技特派员把论文写在田野大地上。”2021年3月,习近平总书记在此考察时的殷殷嘱托,如今已在燕子窠转化为生动现实。科技特派员制度扎根沃土,三茶融合之路越走越宽,昔日的青山正演绎着“绿水青山就是金山银山”的鲜活篇章。

调研团师生走访考察燕子窠茶园

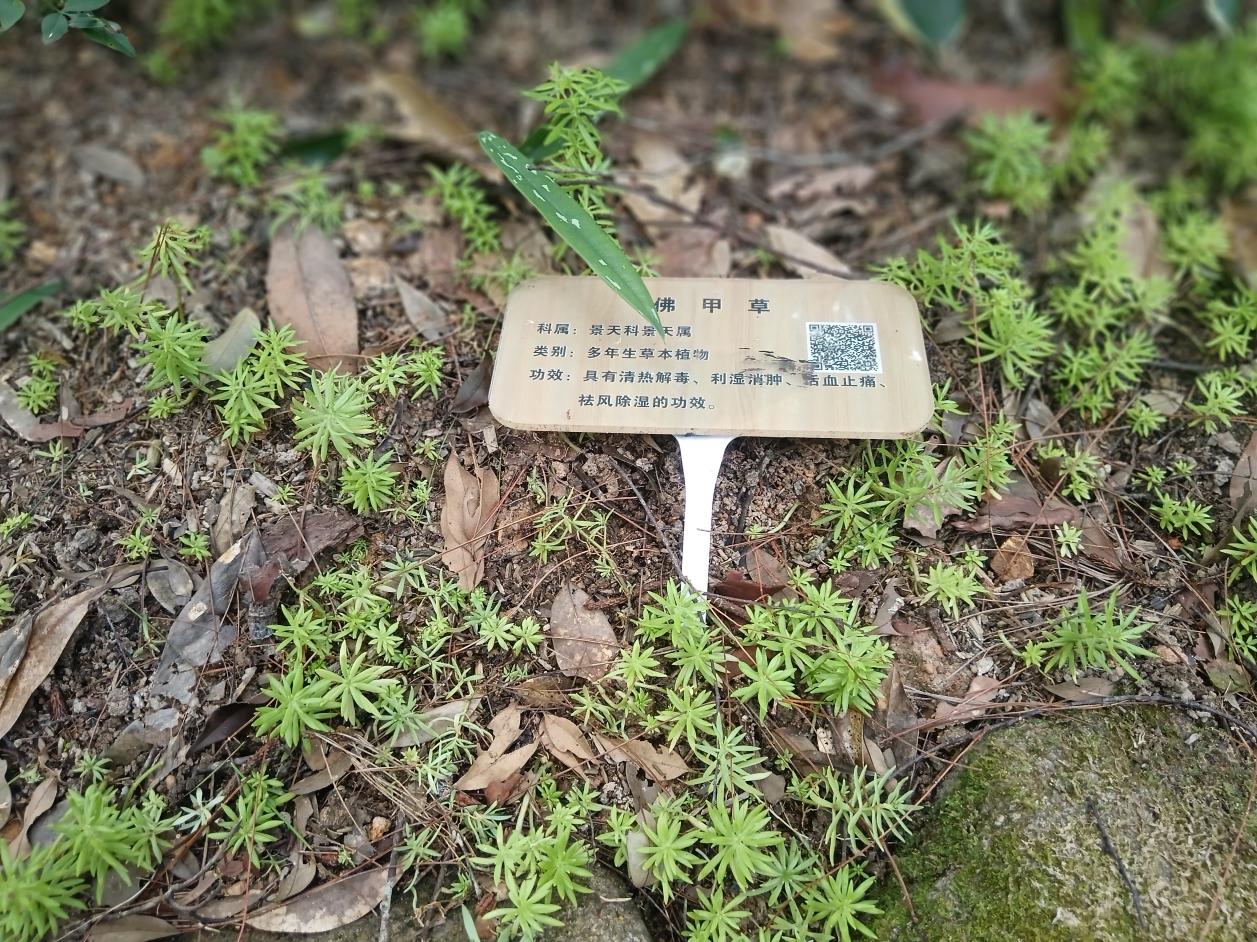

调研团参观“三茶”统筹展示馆,学习武夷山茶产业发展经验

金眉匠心承古韵 生态品质铸茶魂

7月9日下午,师生调研团前往桐木村,走访金骏眉发源地骏德茶厂,实地考察生态产品价值实现的创新实践。在茶香氤氲的茶室里,金骏眉首泡制作人梁骏德先生与传承人梁天雄先生向调研团生动讲述了创制金骏眉的传奇历程,"从萎凋、揉捻到炒制、烘干的反复试验与改进,最终成就了这一缕松香",梁骏德先生这段饱含匠心的创业故事让在场师生深刻感受到传统工艺与现代创新的完美融合。梁天雄先生向师生详细介绍了桐木村优质的生态条件,讲述了金骏眉的品牌故事。他指出,"这些天然屏障和独特的小气候,造就了茶叶不可复制的‘松烟香、桂圆味’,这正是武夷山赐予我们最珍贵的生态馈赠。"在品鉴环节,师生们通过琥珀透亮的茶汤、馥郁持久的香气,切身感受到"骏德标准"如何将生态优势转化为品质优势。感悟到:传统工艺的传承需要与时俱进的创新精神;体会到:严格的生态保护不仅成就了茶叶的独特品质,更通过品牌溢价实现了生态价值的市场化转化,这正是'绿水青山就是金山银山'理念的生动诠释。茶厂"古法为基、标准为要、生态为本"的发展模式,为生态产品价值实现提供了可复制的成功范例。

调研团参访骏德茶厂,同梁骏德、梁天雄先生座谈

贡茶飘香传古韵 文旅融合谱新篇

7月11日上午,师生调研团前往建瓯市北苑贡茶核心产区,实地考察甘源千亩生态茶山的保护与发展情况。在当地发改委工作人员的陪同下,调研团深入了解了这一历史名茶的品牌运作模式与文旅融合发展路径。工作人员介绍:"北苑贡茶自古就有'上生乱石'的独特土壤条件,这些岩石缝隙中生长的茶树,吸收了丰富的矿物质,造就了贡茶特有的岩韵花香。"。调研团通过实地考察茶山生态环境、品尝传统工艺制作的贡茶,切身感受了这一千年贡品的独特魅力。在走访过程中,师生们重点考察了当地"茶旅融合"的发展模式与独有生态产品品牌,了解到当地通过"政府引导、企业主导、农户参与"的方式,将茶产业与乡村旅游有机结合的成功实践。感悟到传统茶文化的保护传承需要与现代市场需求相结合,生态资源的合理利用不仅能提升茶叶品质,更能通过文旅融合实现产业增值,为乡村振兴注入新动能。

调研团实地考察甘源千亩生态茶山,调研生态保护与管理

调研团参观北苑贡茶展览馆,学习了解贡茶品牌运作情况

翠竹生辉探科创,绿韵赋能链未来

7月10日上午,调研团来到邵武市"竹立方"生态科创馆,实地考察当地竹产业在生态产品价值实现方面的探索实践。在工作人员详细介绍下,师生们了解到邵武市依托丰富的毛竹资源,通过技术创新延伸全产业链,开发出竹板材、竹家具等系列产品,实现了从原材料到终端产品的全链条开发。工作人员详细地讲解了竹材的优点——生长快、韧性高、固碳强、可降解,并介绍当地通过全产业链创新破解行业难题:前端以碳化改色技术提升竹材稳定性,后端开发竹家具、竹纤维快消品等高附加值产品,推动竹产业向家居、建材、时尚领域渗透。工作人员重点介绍了竹材在"以竹代塑"方面的应用前景,展示了竹制餐具、日用品等环保替代产品。邵武市依托国家“以竹代塑”政策支持及出口绿色壁垒优势,通过建立竹产业科创平台,整合研发、设计、生产等环节,推动生态优势转化为经济优势,让“小竹子”串联起低碳经济的大未来。这一实践为生态产品价值实现提供了有益参考。

调研团在“竹立方”科创馆,调研竹产业发展情况

7月11日下午,调研团走进双羿竹木发展有限公司,在企业工作人员的带领下,深入探访这家以竹家居产品出口为主的企业。工作人员介绍,公司坚持“生态、绿色、环保”的可持续发展理念,将竹材创新应用于家居领域,开发出竹制桌椅、橱柜等系列产品,并详细展示了竹板材压制、碳化改色等核心工艺。师生们看到,企业积极践行全产业链提质降本增效,从原材料采购到终端产品制造均严格遵循环保标准,与中央美院、宜家等开展深度合作,凭借环保设计和优良品质成功打入国际市场,占领价值链高端。调研中,师生们深刻体会到:在全球绿色消费浪潮下,中国竹企正以认证体系接轨国际、以设计赋能产品、以全链管控确保可持续,让传统竹艺焕发新生,依靠标准引领、设计赋能、市场认可为生态产品价值实现探索出一条国际化路径。

调研团走进双羿竹木发展有限公司

三、文化赓续与乡村振兴:理学润山文脉传 古镇流韵百业兴

武夷山和建瓯市不仅山清水秀,具有极高的生态价值,而且是集文化与生态于一体的宝贵资产,乡村在此生息振兴,文化在此繁衍传承。作为著名的朱子理学发祥地,武夷山被后世称为“道南理窟”,和平古镇拥有以黄家为代表的耕读传家的家风和坚持传承理学文脉的和平书院。以朱熹为代表的先人在此创立学院,著书立说,使得《四书章句集注》走向大江南北,也为福建留下了深厚的文化积淀和理学传统。

朱子遗风润武夷,理学薪火照乡魂

武夷山不仅具有极高的生态价值,作为集文化与生态于一体的宝贵资产,它也是著名的朱子理学发祥地,被后世称为“道南理窟”。以朱熹为代表的先人在此创立学院,著书立说,使得《四书章句集注》以武夷山为起点,走向大江南北,也为武夷山留下了深厚的文化积淀和理学传统。

7月8日上午,师生们来到朱熹园,参观武夷精舍,了解朱熹生平与理学传承的历史,体悟“为学之实,固在践履”的实事求是精神,感受“平易近民,为政之本”的民本思想。漫步于亭榭之间,当下的人仿佛能与八百年前的朗朗书声同频共振,更坚定了师生们弘扬优秀传统文化,走中国特色社会主义道路的信念信心。

调研团参观朱熹园,感悟朱子文化,了解文物保护现状

茶香深处话振兴,民宿新巢引客来

7月8日下午,调研团来到南源岭村,走入吃茶话事处,在村书记吴文英的介绍下对南源岭村的民宿行业发展情况有了初步认识。为了深度了解民宿老板们的真实想法与诉求,调研团采用一对一入户访谈的形式、分组走入4家当地的民宿,在茶香缭绕和夏雨绵绵中细话民宿发展和民生关切。在2021年政府主导下的社区改造和旧房重建后,如今的南源岭村已经具有较为规范的格局和民宿行业生态。正是得益于良好的产业生态、毗邻武夷山国家公园的地理优势、九曲高速开通的交通优势,南源岭村的商户拥有较为稳定的客源和营收模式,虽然仍然存在宣传力度不足、国家公园用地约束等问题,但村民们也对于未来的产业发展表现出了坚持探索的信心。

古镇文脉续千年,和平清韵谱新章

7月10日至11日,性交视频 调研团走访了南平市建瓯市及和平古镇,深入了解当地的历史文化与生态实践。在和平古镇,师生们漫步于静谧的石板路间,聆听黄家传人的讲述,感受绵延千年的家族家风与“品”字门背后的清廉精神,探访和平书院与睦九堂,在咿呀闽语与书香氤氲中体悟耕读传家的文化血脉。在建州博物馆,大家凝望青铜大铙与五代陶俑,品味贡茶与福矛所代表的地方产业之韵,对建瓯厚重的历史与生态产业发展有了全新理解。穿行于细雨中的建瓯古城,师生们为保存完好的古建结构所震撼,为雀替、根雕与建盏等工艺之美所打动。调研过程中,人文遗产与自然生态相互交织,历史传承与当代表达彼此赋能,展现出文化价值与生态价值在乡村振兴中的协同增值潜力。

调研团师生参观建瓯市博物馆,深入了解建瓯的历史脉络

调研团师生在和平古镇、建瓯古城听取讲解,了解文化传承与古城保护现状

学生感悟

本次活动着重围绕生态资源保护与资产化、绿色产业升级与市场转化、文化赓续与乡村振兴等现实议题展开深入研讨与观察。同学们将理论学习与田野调查紧密结合,在行走中思考,在调研中探索。通过多日的沉浸式实践,同学们不仅深化了对生态产品价值实现的理解,更积累了丰富的实践认知与思考成果。

以下是参与本次活动的2023级、2024级本科生代表,结合实地见闻与专业思考所撰写的感悟:

2023级本科生杨娟:

行走于武夷山国家公园及其周边地区的几日,人类智慧与自然生态相交融的震撼始终萦绕在我的心头。调研第二天的上午,站在智慧管理中心大屏前,聆听解说员详细而深入的介绍,一个个流动的数据让我深刻体会到:卫星遥感捕捉的叶脉呼吸、传感器监测的水质脉动,让生态资产从一个抽象的概念转化为可量化的数据甚至是生命特征。人与自然并非割裂的,人类的活动无时无刻不在影响着自然的向上生长。对自然的保护也不仅仅是靠人力巡守,科技的发展终将惠及生态,绿水青山实现的背后离不开人类智慧的结晶。

月亮湾的蜕变则彻底颠覆了我的认知。如今的月亮湾乃是风景名胜之地,可谁又能想象几年前的月亮湾不过是一个伤痕累累的侵蚀地?现如今,放眼望去,鹅卵石缝萌发的新绿、溪水中游弋的鱼群,都在无声讲述着从“被动保护”到“主动治愈”的跃迁。生态修复不仅是修复原貌,更是赋予自然更高昂的生命力。

二都林场给我带来的更多是关于人与自然和谐共生的思考。漫步于林场的森林步道,这是一个极其治愈的过程。漫山的苍穹树木和遍地的林下植物,脚踩人工铺就的台阶,在自然与人为之间和谐行走。在这个过程中我们不必顾虑人类足迹的伤害,不必顾及俗世多元的烦恼,此刻即当下,人可以真正做到物质与精神的统一。94.5%的森林覆盖率,不仅蕴藏着“保护即发展”的辩证法则,同时也是人类与自然共生的频率。

2024级本科生虞一凡:

此次闽北之行,让我深刻认识到“绿水青山就是金山银山”绝非口号,而是充满智慧的发展路径。在燕子窠与桐木村,科技特派员扎根沃土、“三茶融合”的生动实践,将生态优势转化为富民产业——文化赋魂提升底蕴,科技赋力保障品质,产业赋能实现价值。金骏眉“骏德标准”的溢价效应与北苑贡茶的文旅融合,更印证了生态保护的“高回报”:严格守护的绿水青山,正是孕育独特风味与品牌价值的根基。

而邵武竹产业的探索更令我振奋。从“竹立方”到双羿公司,一根翠竹串联起绿色创新链:前端技术攻坚破解材料瓶颈,后端设计赋能撬动国际市场,“以竹代塑”更打开了生态产品服务国家“双碳”战略的广阔空间。这趟旅程让我真切体会到,资源与环境经济学的核心使命,正是探寻让生态之美可持续地转化为发展动能与民生福祉的科学路径。

2024级本科生周丹彤:

此次闽北调研的古镇之旅让我对于传统古镇如何平衡文化传承与乡村振兴有了更加深刻的认识。以往我们常常会感到古镇的现代化会使古镇脱离原本的文化特色,落入商业化的窠臼,但是经济的发展和古镇的振兴又是关乎民生的必然导向,因此“保留古镇特色”和“焕新古镇活力”二者难免会有“鱼与熊掌不可兼得”之叹。但是走在和平古镇的巷陌之间,看着建瓯古城美轮美奂的古建和瓷器,我第一次真切感到“文化”的保存方式可以不只是展柜里的标本,而是可以以现代的方式融入古镇建设,成为听得见、摸得着、更可以续写的生命。我们可以赓续和平书院的清廉之风,可以传承朱子理学的书香馥郁,乡村振兴原来不是简单地“建房子、卖特产”,而是让历史的根脉与时代的脉搏同频跳动。作为新时代的青年,我愿把此次旅途学到的事物带回课堂、带向未来,用青春的脚步继续书写“文化赋能乡村振兴”的新故事。

结语

此次“行走美丽中国”南平之行,调研团全体师生深刻感受到了“绿水青山就是金山银山”理念在闽北大地的生动实践。武夷山脉间绵延的生态画卷,正通过科技赋能、产业创新与文化传承的交响,奏响生态价值转化的时代强音。从国家公园智慧管理中心的数字孪生监测,到月亮湾生态修复的景观重生;从二都林场“立体林业”的复合经营,到燕子窠茶园“三茶融合”的产业升级,南平以系统思维构建起生态资源资产化的完整链条。金骏眉的松烟香里沉淀着生态馈赠与匠艺传承,竹立方科创馆中跃动着“以竹代塑”的绿色革命,北苑贡茶千年岩韵正化作文旅融合的崭新名片——这些鲜活的案例无不印证:生态保护的深度与产业创新的高度,决定了生态价值转化的维度。更为可贵的是,这条绿色发展之路上始终浸润着文化基因的滋养。朱熹园内“格物致知”的理学智慧,和平古镇“耕读传家”的千年文脉,建瓯古城雀替雕花间的匠心流韵,都为生态发展注入了历久弥新的精神内核。

当我们在桐木村品味岩骨花香,在古镇石板路上聆听历史回响,在竹木间触摸低碳未来,愈发领悟到“生态产品价值实现”的深层意涵——这是自然资本与人文资本的双重增值。南平以全域视野统筹生态保护、产业转型与文化赓续的实践经验,为国家公园环带建设提供了可鉴范式,也为美丽中国建设书写了充满希望的闽北篇章。这片土地用行动昭示:守护绿水青山的每份坚持,终将在时光流转中沉淀为发展的金矿。